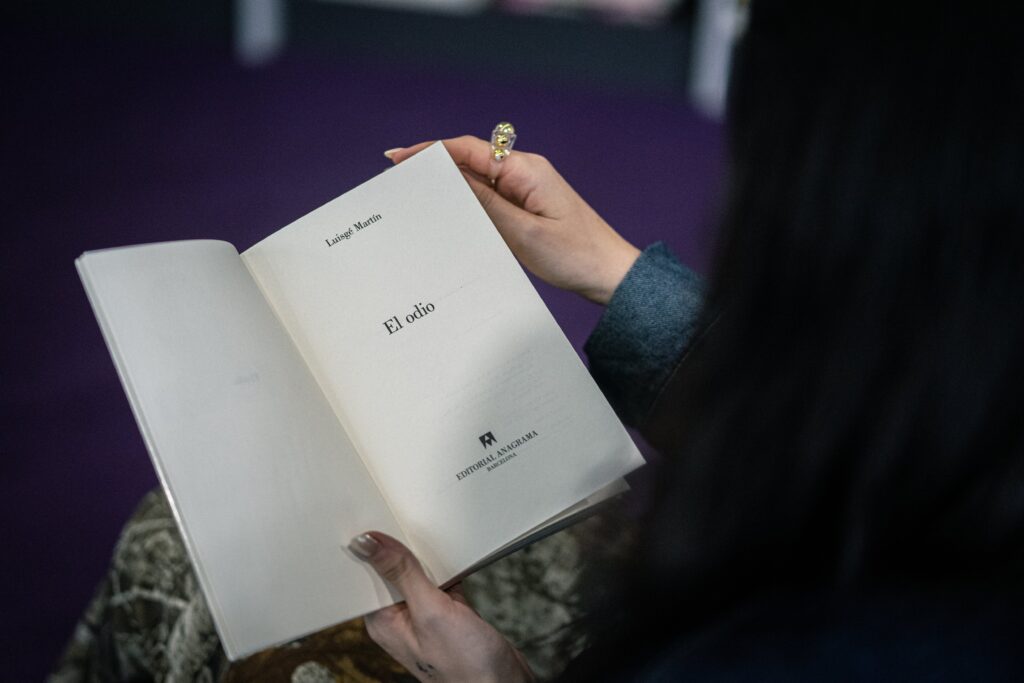

La situación que se desencadenó en torno de la edición, distribución y comercialización del libro El odio, de Luisgé Martín, publicado por Anagrama, ha puesto en el centro de la escena algunos de los conflictos más delicados de la sociedad contemporánea: cuál es el lugar de la víctima; quiénes tienen derecho de palabra y en qué condiciones pueden ejercerlo; quiénes, por el contrario, tienen la posibilidad de reclamar silencios públicos sobre ciertos temas; cuáles son los límites de la libertad de expresión.

Los debates en torno de sistemas de creencias, valores e intereses diversos y en ocasiones contrapuestos son siempre una contribución para que la vida pública sea más rica y variada. Pero provoca tristeza, especialmente a muchos de quienes hemos dedicado nuestras vidas profesionales a la promoción y circulación de la palabra escrita, que en lugar de alentar una discusión robusta sobre esos temas se discuta acerca de la distribución —de la que ya ha desistido la editorial— de la obra misma; provoca tristeza que, en lugar de los mejores argumentos, se hayan propiciado, alentado o acompañado los reclamos para impedir su venta.

La libertad de expresión no es solo un derecho particular person. Es también un derecho inalienable de la comunidad política; no solo garantiza que cada uno de sus miembros pueda expresar sus puntos de vista, sino que permite que la diversidad de opiniones, información, conocimientos, análisis y posiciones éticas, estéticas e ideológicas sea la base de una conversación democrática gracias a la cual se tomarán las mejores decisiones. La democracia no solo es un modo de elección de gobernantes, es también un modo de vida en común y un régimen epistémico basado en la más amplia circulación de concepts y opiniones.

Esa libertad exige una práctica constante de tolerancia. Pero la tolerancia no es una elección subjetiva, voluntaria e particular person de quienes deciden ser benévolos con lo diferente y con los diferentes. Es una obligación política y, en el extremo, una obligación constitucional, ya que de ella depende el pluralismo político establecido como “valor superior” en el artículo primero de la Constitución española.

Naturalmente, existe un derecho de las víctimas. Y ciertamente puede haber tensión entre el derecho de no ser convertidas una y otra vez en víctimas por medio de la exhibición pública de los hechos traumáticos y la libertad de expresión que fundamenta el orden democrático. Las víctimas merecen nuestra empatía, nuestro respeto y nuestro cuidado. Pero en nombre de esa empatía, de ese cuidado y respeto, no es posible afectar los cimientos del orden político. Quienes vulneren aquellos principios pueden ser objeto de sanción ethical y, si fuera el caso, penal. Pero no es admisible que en nombre de las víctimas se imponga, como hacen muchos hoy en día, la censura previa de una obra, un autor y una casa editora.

¿Acaso se debería haber prohibido la edición de la novela La zona de interés, de Martin Amis, porque asume el punto de vista de un oficial nazi cuya vida y la de su familia transcurren plácidamente al costado de los hornos crematorios? ¿O debería haberse impedido la exhibición de la película La vida es bella por presentar en tono de comedia la tragedia de los campos de exterminio nazis? ¿O le daríamos la razón a las comunidades judías ortodoxas que, en Nueva York, pretendieron impedir que se estrenara la ópera La muerte de Klinghoffer, de John Adams, porque introduce el punto de vista de los palestinos? ¿Quién otorga y quién quita el derecho de palabra? No han sido, en esos casos, las víctimas las que decidieron qué podía decirse y qué debía callarse, mucho menos quienes se otorgan el derecho de hablar en su nombre, y menos aún antes de haber conocido la obra que se pretende censurar.

La censura es nociva para la vida democrática; la censura previa, la que se produce antes de la puesta en circulación de la obra, no solo es un modo de tutorar la esfera pública, es también un modo de inducir conductas futuras que limitan aún más la libertad de palabra. Es evidente que, como corolario de esta situación, autores, editores y medios de comunicación se sentirán inhibidos para abordar determinados temas. Quienes hemos vivido bajo dictaduras sabemos de sobra que la autocensura es más eficaz todavía que la tarea misma del censor. Una de las virtudes de la democracia es, justamente, que no solo permite, sino que estimula la libertad.

Nuestra sociedad es moralmente adulta y responsable. Puede decidir leer y formar su propio juicio; puede decidir no leer, por repudio al contenido propuesto o al tratamiento que se hace de él; pero no puede ser privada del derecho de decidir qué lee, aun si ese derecho provoca dolor y sufrimiento, a menos que se violen precisas disposiciones legales. Como las garantías penales —que protegen a los delincuentes, aun a los más crueles— la libertad de expresión tiene el objeto de proteger la circulación de aquello que no nos gusta, que censuramos ethical o políticamente, que preferiríamos, justamente, que no fuera dicho o escrito. No es para proteger lo que resulta de nuestro agrado, sino lo que está en las antípodas, en los límites de lo tolerable.

Por cierto, todo se puede decir respecto del libro en cuestión. También, si alguien lo juzga necesario, sobre su autor. Pero es inadmisible que, aun con las mejores intenciones, se ejerza un daño irreparable a los principios democráticos y jurídicos de la comunidad política, uno de cuyos cimientos es la circulación pública y libre de la palabra escrita, aunque, y sobre todo, cuando no es la palabra que queremos escuchar, cuando es la palabra que querríamos no escuchar.