Nos conocimos en 2004 en Nueva York y fue una amistad a primera vista. Period una chica de Boston, de clase obrera, orgullosa de serlo, experimentada, valiente, sarcástica con todo aquello que pudiera oler a esnobismo, porque a ella lo cool ni le atraía ni le correspondía, pertenecía al batallón de trabajadores que no suele protagonizar esas películas que tienden a hacernos creer que esa ciudad es la mejor para vivir aventuras cuando se es joven y se tiene tiempo. Si John Cheever la bautizó como la ciudad de los sueños rotos es porque los advenedizos, estadounidenses o no, llegan con las expectativas muy altas y luego se dan de bruces con la realidad. Mi amiga Jane no tenía tiempo ni dinero para perderlo en restaurantes, compartía piso en un barrio alejado a una hora de donde trabajaba y algunas noches volvía a casa, como tantos neoyorquinos, cenando en el metro. Un buen día se largó, dejó atrás esa vida extenuante y regresó a casa. Es una historia común y, sin embargo, la menos contada. Su viejo barrio volvió a acogerla. Cumplió entonces su deseo de ser madre, pero sola, porque no encontraba hombres a su altura. Aunque pequeña y enjuta, Jane esconde un gigante en su inside. La niña llegó y ella se esmeró en que fuera una niña feliz y cultivada. En esta nueva vida trabaja con criaturas con discapacidad y tiene esa convicción que una encuentra en algunos estadounidenses voluntariosos de que con su trabajo mejoran el mundo. Es la mujer fuerte entregada a los débiles. Me escribía contándome cómo el buen trato mejoraba la vida de niños muy difíciles. Hace unos cuatro años me confesó que andaba preocupada por su hija. La persona que más quería en el mundo flaqueaba, lloraba y ella no alcanzaba a saber el motivo. Una noche, de madrugada, el secreto de la tristeza le fue revelado: “No soy una niña, mamá”. Lo había intentado fingir por agradar a su madre, ponerse vestidos, adoptar ciertas maneras copiadas de sus compañeras, pero ya no podía más. Comenzaron las visitas al pediatra, al neurólogo, al psiquiatra. La niña llegó a confesar en la consulta que si no le prescribían pronto un tratamiento que le bloqueara las hormonas se tiraría por un puente. Durante un tiempo se autolesionó. Y así fue cómo comenzó la travesía o transición. Primero fue lo más fácil, el cambio de nombre, luego las inyecciones que le devolvieron, literalmente, la serenidad. Volvía a sonreír, ahora como un niño.

No puedo abordar este asunto desde una perspectiva teórica, siempre he comprendido mejor el mundo a través de pequeñas historias a las que presto toda mi atención; debe ser porque mi pensamiento responde más a lo literario que a lo abstracto, de tal forma que haber seguido los pasos de este muchacho hoy adolescente a través de las cartas (mails) de su madre y de las fotos que ella me ha ido mandando me ha hecho entender el proceso, la preocupación materna, la voluntad inquebrantable de una madre que siempre ha prestado amparo, y algo más arduo de expresar que se advierte mirando las fotos: el chico cambió de género pero la sonrisa inocente y traviesa le definirá siempre.

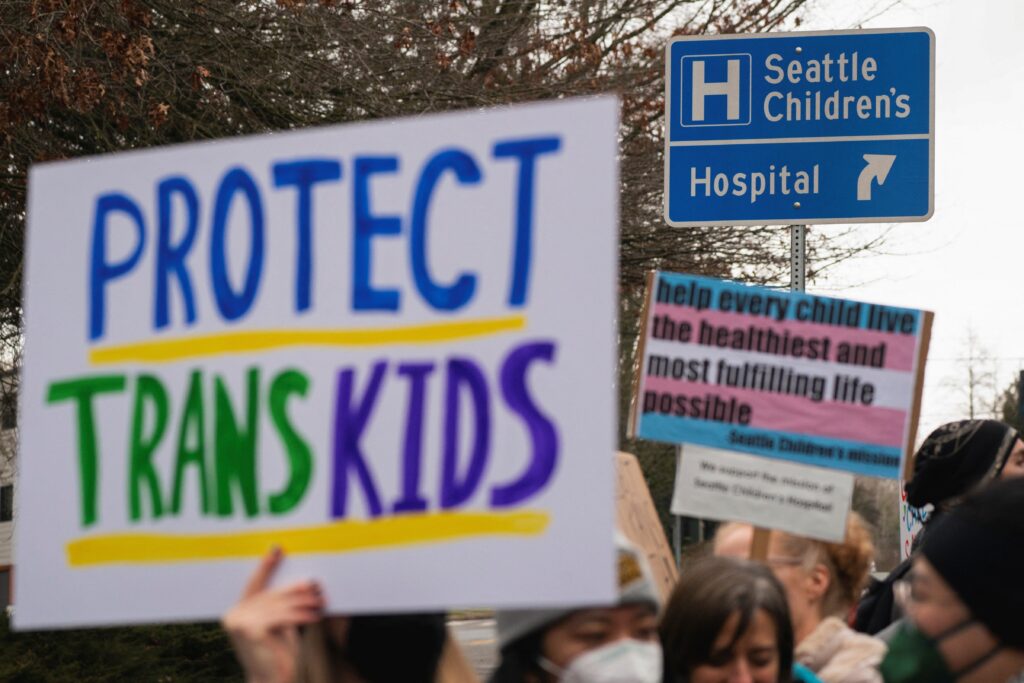

Hoy madre e hijo están muy asustados. Procuran rodearse de un círculo de personas sensatas, racionales, compasivas, tan asustadas como ellos. En el discurso de toma de posesión, Trump anunció que en Estados Unidos solo existirían a partir de ese momento dos sexos, una insólita amenaza referida a la intimidad de la ciudadanía convertida ya en realidad con la retirada de fondos a cualquier organismo que huela a diversidad, cuotas, tratamientos médicos o investigación. Este desprecio viene siendo transmitido en directo riguroso y escuchado, como en el caso de la inmigración, por la población afectada. El chico de mi amiga teme que le retiren el tratamiento y teme por su madre, piensa que pueden acusarla de inducir a un menor de edad a cometer un delito. Es una pequeña historia que resume el pánico de todo un país.