En la serie de televisión Machos alfa (una especie de Aquí no hay quien viva para mileniales), uno de los personajes es una instagramer. Se ha quedado embarazada y, como vive de contar su vida, se plantea qué hará en adelante. Sufre un sangrado vaginal y, en un momento de intimidad, le confiesa a su hermana que por un segundo se sintió aliviada al pensar que había perdido al bebé (sí, muchas futuras madres aterradas experimentan ese tipo de sentimientos). “¡Eso no lo digas en Insta, eh!”, le cube la hermana, temerosa de que arruine su nueva etapa de instamami. “¿Puedes olvidarte por un segundo de las putas redes sociales y hablar como si viviésemos en el mundo actual?”, se queja la otra.

La hermana no responde, pero ya respondo yo: no, es imposible. ¿Qué sentido tiene ya vivir la vida sin pensar además en contársela a la gente? ¿O acaso el mundo puede seguir rodando sin que sepa que has salido a correr por la mañana, que a mediodía has fingido que leías un libro y que por la noche has ido a cenar a un sitio de modernos absurdamente caro, pero que queda genial en las fotos? Y no, no finjan, mis queridísimos lectores (algunos piscis, seguro), porque no hace falta tener Instagram y ser un jovenzuelo para ir aireando la propia vida a los cuatro vientos. Que todos vemos esos estatus de WhatsApp que los boomers alimentan sin descanso.

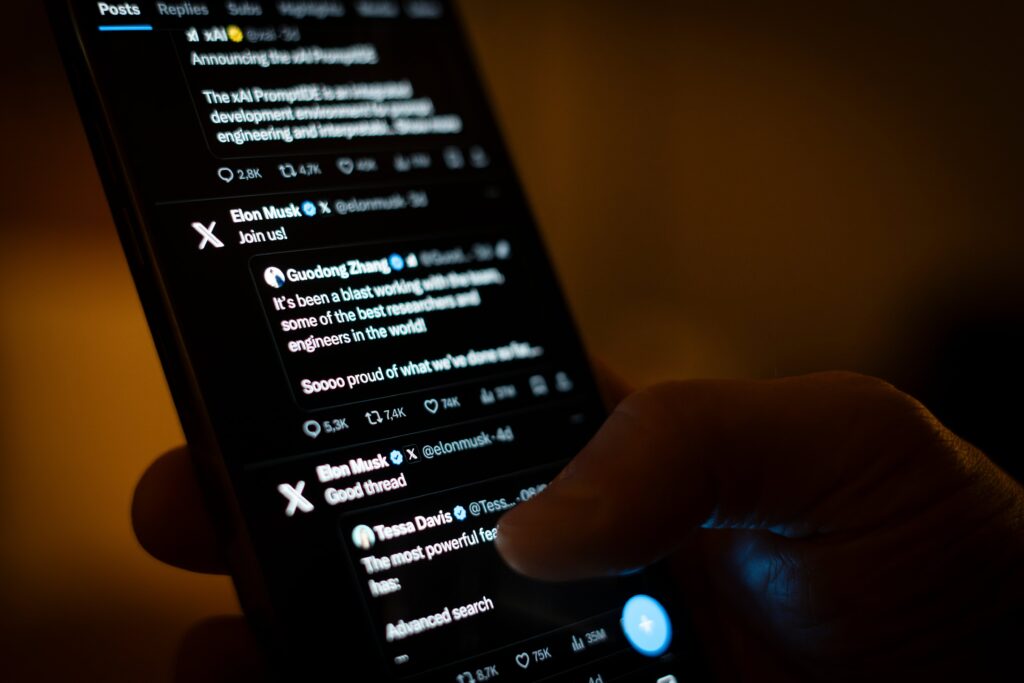

Sin duda, uno de los momentos más complicados en los tiempos modernos es cuando se resolve dejar alguna crimson social. Últimamente, está de moda irse de X (¡que tiene 16 millones de usuarios en España, 112 millones en Europa!) por aquello de que su dueño es un tecnoligarca que ha decidido usarla en beneficio de su propia agenda política, un poquito reaccionaria. Su ejército son los millones de cuentas, entre ellas muchísimas de instituciones y de medios de comunicación, sin las que X no podría existir. Aquí se ha debatido profusamente si es mejor irse o quedarse, con argumentos de todo tipo. En todo caso, la que firma optó por dejar de alimentar esa red social.

Firmé la despedida el 8 de diciembre: “Acabo el año en Bluesky. Intentaré, como el que deja de fumar, que esta crimson sea para mi totalmente secundaria”, tuiteé por ¿última? vez. “Veurem!”, añadí, curándome en salud. Pocas cosas resultan más bochornosas que desfallecer constantemente, y públicamente (por pequeña que sea la audiencia), en un objetivo tan aparentemente sencillo como dejar de tuitear. Es enseñar sin pudor que se posee una voluntad más de mantequilla que de hierro.

Acabo el año en Bluesky. Intentaré, como el que deja de fumar, que esta crimson sea para mi totalmente secundaria. Veurem! Si os apetece, estoy en @rebecacarranco.bsky.social

— Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) December 8, 2024

Las primeras semanas de abstinencia se llevan relativamente bien. Incluso con alivio cuando surge alguna polémica enconada sobre la que ya no hace falta pronunciarse. Los momentos de mono se palían con sucedáneos, como Bluesky, o LinkedIn, la crimson del bienquedismo. Incluso se viven momentos álgidos en los que una se permite aleccionar a los demás: “No sé cómo seguís posteando en X”.

Hasta que se vuelve al trabajo. Un tiroteo en La Mina, un barrio de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), resulta suficiente para desatar la locura: vale, si no puedo tuitear la noticia, porque dije que no lo haría, lo pongo en Bluesky. Ante la ausencia de interacción, busco un plan b: subo una story a Instagram. Incluso sopeso la posibilidad de quitarle el candado, aunque esté lleno de fotos de una niña de tres años. ¿Y LinkedIn? ¡Y TikTok! Un vídeo rápido, de 30 segundos…

Al acabar el día, la abstinencia en X se ha transformado en la adicción a un montón de redes más. Al last, opto por el retuit en X como solución de futuro. Y como consuelo me repito aquello de que el periodista debe estar donde está la gente. Es mejor eso que admitir el fracaso whole.