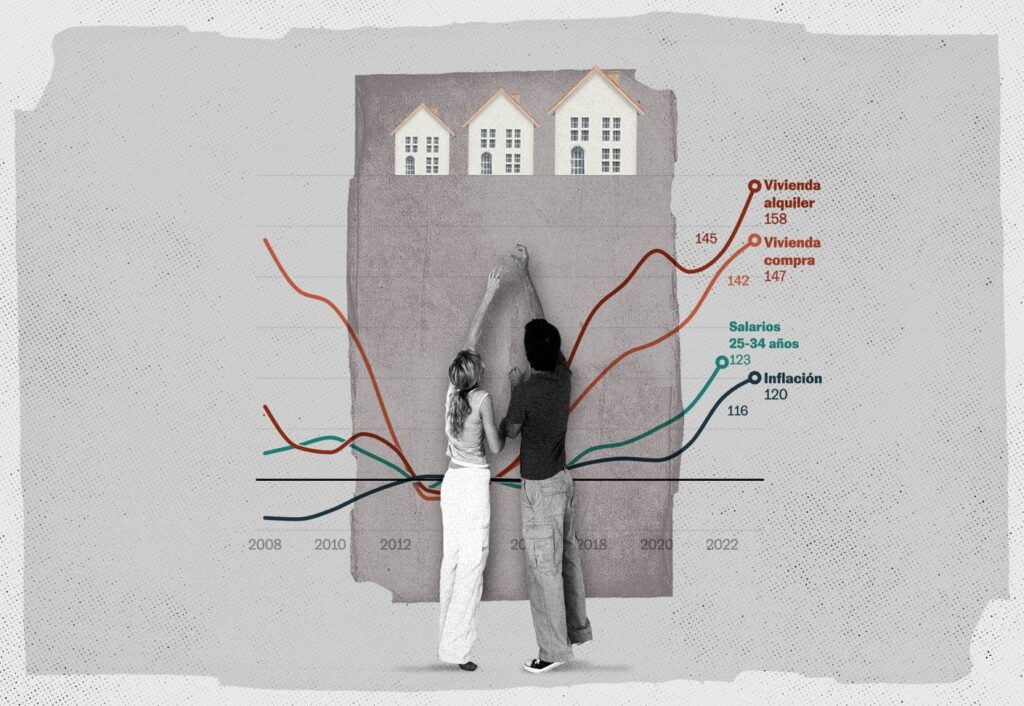

La definición clásica de juventud, que solía extenderse hasta los 30 años, está en cuestión. Mientras las ayudas para jóvenes de la Unión Europea siguen limitadas a esa edad, en España muchas comunidades autónomas las están haciendo extensivas hasta los 35 e incluso los 40 años. Un ejemplo reciente son las ayudas para la compra de vivienda destinadas a este colectivo, que en regiones como la de Madrid ya se están ofreciendo hasta los 40. El empleo precario y los bajos sueldos durante los primeros años tras la incorporación al mercado laboral —los trabajadores menores de 24 años son el único grupo de edad que no ha logrado recuperar su nivel salarial desde la disaster financiera de 2008— están postergando la emancipación. ¿Las ayudas públicas a la juventud deberían extenderse hasta los 40 años? Dos expertas aportan su visión sobre el tema.

Lo que esconde la eterna juventud

Margarita Guerrero Calderón

Generación de cristal. Flojitos. Ninis. Pertenezco a una generación que creció con un discurso que nos ofrecía un futuro que no llega. Vidas atravesadas por sucesivas crisis en una sociedad que nos mira, pero que, a menudo, no nos entiende. Que nos etiqueta, pero que no empatiza.

Hasta hace poco la juventud se identificaba con ese periodo entre los 15 y los 29 años. Ese momento important en el que coincidía el desarrollo y la plenitud física con la preparación y el acceso a los hitos que marcan el paso a la vida adulta e independiente. Este es el concepto de juventud que comparto: un proceso en el que la maduración física y social son simultáneos y se complementan coherentemente.

Este consenso se ha resquebrajado y parece que la juventud se prolonga sin límites claros. En Europa se considera joven a alguien de entre 15 y 30 años. En España encontramos una amplia disparidad: el Verano Joven llega hasta los 30, el bono joven de alquiler hasta los 35 e, incluso, hay comunidades autónomas que amplían la consideración de joven hasta los 40 para determinados programas. El Observatorio de la Juventud (INJUVE) decidió, para la última Encuesta de Juventud, ampliar la edad del estudio hasta los 34 años con el fin de conocer la realidad de este segmento de población.

Hasta ahora las excepciones etarias se situaban en ámbitos como la consideración de jóvenes agricultores en las ayudas de la PAC. Existe el riesgo, al normalizar la extensión de la juventud, de convertir la excepción en norma. Considero que ampliar la edad de la juventud hasta los 40 (o mientras dura la inestabilidad important) puede conducirnos a normalizar la precariedad durante toda la vida.

Los datos avalan que la precariedad lastra los proyectos vitales de las personas jóvenes, pero ¿hasta cuándo dura esta situación? La emancipación juvenil se retrasa hasta los 30,4 años y el 55,9% de quienes se independizan lo hacen en régimen de alquiler. Si se tiene en cuenta el salario mediano de los jóvenes (1.005 euros al mes), a una persona de esa edad le faltarían 76 euros para poder vivir solo y asumir los gastos de alquiler y suministros (tendría que destinar el 102,3% de su salario). Compartir piso se convierte en casi la única opción, lo que nos sitúa ante una generación inquilina.

Si te planteas formar una familia, la cuestión se complica aún más. El coste medio de la crianza en 2024 en España, según Save The Children, fue de 758 euros al mes por hijo. Tener descendencia constituye un issue objetivo de riesgo de pobreza y la maternidad se ha retrasado de media hasta cerca de los 32 años. Según un informe de Comisiones Obreras, hasta los 38 años no se alcanza el paquete completo de la autonomía private, referida a la emancipación y trabajo a tiempo completo.

Entonces, ¿jóvenes eternamente o, más bien, precarios eternamente? Si levantamos la vista y nos situamos en los entornos de la madurez —con permiso de quienes voluntariamente se adhieren a aquello de “la juventud es un estado de ánimo”— vemos que una de cada tres personas paradas en España tiene 50 años o más, y la mitad lo son de larga duración. Además, si vuelven al mercado laboral lo hacen de forma precaria.

Lo que nos acompaña cada vez más tiempo, no es la juventud, es la precariedad. Estamos asistiendo a la formación de una nueva clase social, el precariado, definida por unas relaciones económicas de dependencia e inestabilidad. Enfrente, hay grupos de poder, entre ellos los fondos buitre, que cada vez acumulan más riqueza al acaparar bienes esenciales como la vivienda, sujeta a especulación como mera mercancía.

Como nos enseñó el sociólogo francés Pierre Bourdieu: la edad es una construcción social. Estirar el concepto “juventud” no alivia las condiciones de vida de quienes no alcanzan la plena independencia económica. Si como país queremos cambiar este rumbo, se impone un nuevo pacto social intergeneracional que ponga freno a la vulneración de derechos sociales y los recupere de forma efectiva para todos: desde el inicio de la vida e independientemente de la edad.

La edad depende de la cuenta corriente

Almudena Moreno Mínguez

El sentido simbólico de lo que es ser joven está sometido a tensiones contradictorias que enfrentan a las generaciones y a las expectativas de cada cual en esa representación escénica de la sociedad de consumo. Por un lado, existe un mercado lucrativo y en alza para los que venden productos y estilos de vida que prometen la expectativa de una juventud eterna. Por otro lado, en la vida actual es un término claramente delimitado por la edad que condiciona las oportunidades y establece los límites de cómo se deben repartir los recursos públicos entre las generaciones. Partiendo del planteamiento de Richard Sennet en su último libro El intérprete (Anagrama), me pregunto cómo se produce el paso gradual del escenario simbólico al diseño de políticas públicas cuando hablamos de los jóvenes y la edad.

El límite de la edad para establecer quiénes son los jóvenes elegibles para las ayudas públicas es engañoso. Nos encontramos en el escenario de la juventud eterna, que es mucho más que un eslogan. Sin embargo, las estadísticas y organismos oficiales fijan un límite de edad para definir qué colectivos entran dentro de la categoría de jóvenes. El límite de edad para ser joven se encuentra delimitado en los 29 años para la mayoría de las instituciones y organismos. Sin embargo, los cambios demográficos, sociales y económicos han transformado el significado, no solo de “sentirse joven”, sino también las circunstancias y contextos que implican “ser joven”.

Eres adulto cuando te conviertes en independiente y autónomo económicamente y puedes asumir responsabilidades como pagar un alquiler, la hipoteca, formar una familia o tener hijos. En suma, te conviertes en adulto cuando puedes hacerte responsable de tus facturas y de tu propia vida. Estas circunstancias que nos convierten en adultos han dilatado las transiciones a la vida adulta de los jóvenes como consecuencia, entre otros factores, de la precarización general de los salarios, o el aumento de los precios del alquiler y de la vivienda —resultado de prácticas especulativas y de la falta de iniciativas públicas—, contribuyendo así a aumentar la desigualdad entre generaciones. Los datos constatan que las condiciones de vida de la etapa juvenil se alargan hasta bien entrada la treintena, sin embargo, las administraciones públicas siguen ancladas en un concepto de “joven” arcaico que solo representa a una parte de los jóvenes con edades comprendidas entre los 16 los 30 años.

Esto contribuye a mandar mensajes hostiles a muchos jóvenes sobre la falta de interés por parte de las administraciones en la causa juvenil, lo que no hace nada más que ahondar en la desconexión y desconfianza institucional existente entre los jóvenes y los adultos que gestionan esas políticas. La redistribución de los recursos existentes es clave para reducir la desigualdad entre generaciones y propiciar el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos.

Las políticas que establecen la asignación de recursos en función de la edad deben considerar la complejidad de la etapa juvenil, combinando factores de clase social, de género y de procedencia, ampliando así la horquilla de la edad para adaptarse a una realidad cambiante y con múltiples matices. Puede darse el caso de que una joven de 28 años cuente con estudios superiores pagados en el extranjero por sus padres, varias viviendas en propiedad de la familia y los contactos suficientes para encontrar un buen empleo en la empresa privada, por lo que quizás no debería ser elegible para una ayuda para jóvenes. Mientras, puede darse el caso de una mujer de 38 años divorciada, con dos hijos, viviendo de alquiler, sin empleo o con un salario precario, que claramente estará más necesitada de las ayudas que la joven de 29 años, aunque la de más edad no pueda ser elegible como destinataria de la política redistributiva dentro de esa categoría de “joven”.

En definitiva, la condición de joven es compleja, cambiante y con múltiples matices que no se pueden ceñir únicamente al criterio de la edad como delimitador estricto de quienes son y quienes no son jóvenes para acceder a los recursos públicos. Más allá del debate sobre la precariedad de los jóvenes y la imposibilidad de hacer una vida propia, está el debate de a quién se considera joven precario y necesitado de ayudas para iniciar esa vida propia y en qué circunstancias. Pasemos del escenario a la calle con un principio de realidad que permita ser más equitativo en la distribución de los limitados recursos públicos disponibles.