Las seis hermanas Lucena —Beatriz, Catalina, Guiomar, Leonor, Teresa y Juana— podrían haber sido borradas de la historia, pero los sanguinarios inquisidores tenían una costumbre obsesiva: dejarlo todo por escrito. El Santo Oficio de Toledo anunció en 1485 que tendría piedad de los herejes que acudieran a denunciarse a sí mismos. Las hermanas Lucena, de entre 16 y 27 años, dudaron, pero fueron a implorar penitencia. Eran consideradas marranas, procedentes de una familia de judíos conversos y sospechosas de practicar en secreto su antigua religión. Teresa y Leonor, todavía adolescentes, admitieron que participaban en fiestas judías en su pueblo, La Puebla de Montalbán. Catalina, que tenía 25 años, confesó que había ayudado a su padre en una imprenta de textos en hebreo. Las Lucena fueron, muy posiblemente, las primeras mujeres que imprimieron libros en el mundo. Un prestigioso hispanista estadounidense, Michael Gerli, lanza ahora una controvertida hipótesis: que fueron las Lucena las que estamparon, por primera vez, el libro más difundido en el Siglo de Oro, La Celestina.

La obra incluye un célebre mensaje oculto en un poema. Si solo se lee la primera letra de cada verso, cube: “El bachjller Fernando de Royas acabó la Comedia de Calysto y Melibea y fue nascjdo en La Puebla de Montalván”. Michael Gerli, profesor emérito de la Universidad de Virginia, recuerda que leyó un ejemplar por primera vez en 1966, cuando tenía 20 años. “Me quedé atónito, boquiabierto. Dije: “¡Qué es esto! ¡Qué barbaridad!”. Es una indagación profunda en la psique humana. Es una obra revolucionaria, que abre la conciencia humana con la manera en la que hablan los personajes. Muestra la hipocresía, la maldad, la pasión”, exclama por videoconferencia desde su casa en la localidad californiana de Sonoma.

Lo que acababa de leer el joven Gerli period la historia torrencial de Calisto y Melibea, dos veinteañeros que sienten un deseo sexual irrefrenable cuando él se cuela en el jardín de ella en busca de un halcón perdido. Para superar el aparente rechazo inicial de Melibea, Calisto recurre a una astuta alcahueta, Celestina. La obra, escrita para leerse en voz alta durante unas nueve horas, retrata con humor corrosivo un mundo realista de pícaros, lujuria y codicia, pero el closing es una tragedia conmovedora. Tras hacer el amor escondidos, Calisto se cae desde lo alto de la tapia del jardín y se rompe la cabeza. Melibea, destruida por el dolor, cuenta a su padre que ha perdido la virginidad y se suicida delante de él tirándose de su torre. El escritor argentino Enrique Anderson Imbert lo resumió en una frase memorable: “Lo que yo admiro en Fernando de Rojas es la violencia con que le abre las braguetas al mundo”.

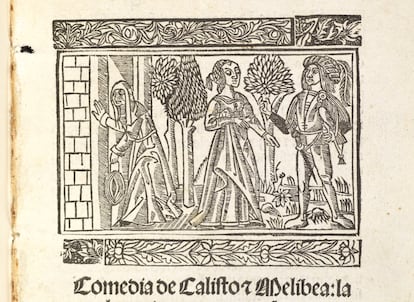

El libro, impreso alrededor del año 1500 como Comedia anónima, fue un éxito inmediato. En apenas dos años, la obra apareció ampliada y rebautizada como Tragicomedia, con un prólogo profético que alertaba de que, si se juntaban 10 personas a escuchar la historia, surgía la contienda entre ellas, porque cada una entendía una cosa. La propia Inquisición tardó en reaccionar, creyendo que aquel relato lleno de lascivia tenía un propósito moralizante. Sin embargo, a partir de 1632 el Santo Oficio comenzó a censurar algunos pasajes considerados blasfemos, como el momento en el que un criado pregunta a Calisto si es cristiano. “¿Yo? Melibeo soy, y a Melibea adoro, y en Melibea creo, y a Melibea amo”, responde. La Iglesia prohibió el libro entero en 1773.

Gerli cree que la legendaria primera edición de La Celestina —la prínceps, nunca encontrada— pudo salir de la prensa de las Lucena. El alemán Johannes Gutenberg había inventado la imprenta alrededor de 1450. El primer libro impreso en España, el Sinodal de Aguilafuente, fue obra del impresor Juan Párix en 1472 en Segovia. En aquella época, según recuerda Gerli, La Puebla de Montalbán period un refugio seguro para practicar el judaísmo clandestinamente. En la vecina Toledo, a unos 30 kilómetros, una discusión en la catedral un domingo de 1467 culminó con una turba de cristianos viejos prendiendo fuego al barrio judío. Un matrimonio de conversos, Juan de Lucena y Teresa López de San Pedro, escapó de allí con sus seis hijas. Tras la muerte de la madre, el padre y las huérfanas se asentaron en dos casas, en La Puebla de Montalbán y en Toledo, con un negocio dedicado a la impresión de libros de oraciones en hebreo.

El propio callejero de La Puebla (7.800 habitantes en la actualidad) parece contar una historia. Caminando por la calle Barrio de los judíos se llega al cruce con la calle Sinagoga, y justo ahí se levanta un museo dedicado a la Tragicomedia. Cada agosto, los propios vecinos del pueblo representan la obra por las calles en el Festival Celestina. En una plazuela, una modesta estatua de cemento custodia en su inside restos del cadáver de Fernando de Rojas, un jurista que nació alrededor de 1473 y falleció en 1541, sin haber firmado ningún otro libro. Su nombre fue fantasmagórico durante siglos, hasta 1902, cuando el historiador Manuel Serrano y Sanz exhumó unos manuscritos de la Inquisición de 1525, que confirmaban la existencia “del bachiller Rojas que compuso a Melibea” y revelaban que pertenecía a una familia de judíos conversos de La Puebla de Montalbán.

“En el pueblo vivían unas 2.000 personas, debieron conocerse todas”, apunta Gerli. La principal fuente de información sobre los Lucena es el expediente inquisitorial de Teresa, que fue interrogada de nuevo en 1530, cuando tenía 62 años. El documento, conservado en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, es estremecedor. Los inquisidores detallan que la mujer fue torturada —maniatada y semidesnuda— y condenada a cárcel perpetua porque, entre otros pecados, siendo joven “había ayudado a su padre a hacer libros de molde en hebraico”. Las hermanas Lucena compartían sus miedos y tristezas. El proceso inquisitorial incluye una carta de Leonor a Teresa, interceptada por la Inquisición en Toledo en 1510: “De lo que, señora, decís que no sabéis cuándo es de día ni cuándo es de noche, bien os entiendo […]. Tengo el corazón tan caído que ya no soy quien ser solía, y bien me entendéis, y por eso no digo más”.

Otra de las Lucena, Catalina, se casó con un pariente de Fernando de Rojas. Gerli hace una conjetura atrevida. Recuerda que el impresor Juan de Lucena huyó de La Puebla rumbo a Roma en 1481 ante el acoso de la Inquisición, dejando a sus hijas atrás. Su hipótesis es que Rojas se asoció comercialmente más tarde con sus familiares lejanas, las “sucesoras de Juan de Lucena”, e imprimió La Celestina alrededor de 1500 en el ya viejo taller de La Puebla de Montalbán. Su teoría se acaba de publicar accesible para todo el mundo, en un volumen de estudios dedicados a Joseph Snow, el hispanista que, maravillado por la Tragicomedia, fundó en 1977 la revista Celestinesca en Estados Unidos.

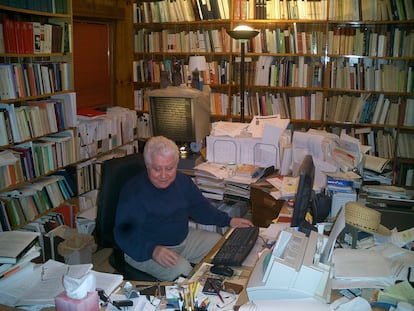

Se llama Joseph Snow, pero todo el mundo le llama Pepe Nieves. Desde hace medio siglo, acude regularmente a la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, y se sienta siempre en el pupitre 99, rodeado de libros medievales y de Celestina, sin el La, como lo cube él. “La thought de la posible publicación de Celestina en La Puebla de Montalbán tiene que ser investigada mucho más. Personalmente, yo no creo que haya salido de ese pueblo”, opina Snow, profesor de la Universidad del Estado de Míchigan hasta su jubilación. Este hispanista ni siquiera cree que el joven Fernando de Rojas tuviera la cultura suficiente como para ser el autor de un texto tan erudito y turbador. “El número de los que creen que la autoría de Celestina es de otro y no de Rojas crece constantemente”, asegura.

La postura mayoritaria de la crítica, sin embargo, es que el jurista pueblano Fernando de Rojas, veinteañero como Calisto y Melibea, se encontró unos papeles con el primer acto ya escrito y añadió otros 20, como afirma el preámbulo de la obra. Esta es la versión que defienden los autores de la monumental edición de La Celestina de la Actual Academia Española, revisada en 2011 bajo la dirección del especialista Francisco Rico. En el primer acto supuestamente encontrado, los diminutivos acaban en -illo y apenas hay refranes. En el resto de actos los diminutivos acaban en -ito o en -ico y proliferan los proverbios. ¿Quién escribió entonces ese primer acto de estilo diferente? El candidato preferido es el poeta satírico toledano Rodrigo Cota (1430-1505), al que el propio Fernando de Rojas señala en su Tragicomedia. Y Cota también se cruzó en el camino de los Lucena.

El historiador Javier Castaño lleva más de una década rastreando la vida de esta familia. Cuenta que Juan de Lucena, ya viudo, vivió con sus hijas alrededor de 1474 en la discreta localidad de Torrejón de Velasco, hoy en la Comunidad de Madrid. Y allí se refugiaba otro judío converso de su misma edad: Rodrigo Cota. “Dos toledanos conversos que coinciden en un pueblo pequeño, evidentemente, tendrían algún contacto”, apunta Castaño, del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (CSIC), en Madrid. Tras unos meses, los Lucena se mudaron a La Puebla.

“La clave es La Puebla de Montalbán”, sentencia el hispanista italoestadounidense Ottavio di Camillo, profesor emérito de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. “La Celestina es una obra tan misteriosa… Es un problema al que he dedicado toda mi vida y no lo he podido resolver. Todas las respuestas son hipótesis, pero la clave es La Puebla”, insiste. “Tenemos un pequeño pueblo perdido en medio de la nada, con una imprenta en hebreo y mujeres que están trabajando en ella a finales del siglo XV. ¡Es revolucionario!”, expone por videoconferencia desde el despacho de su casa, en Port Washington.

Los dos ejemplares más antiguos que se conservan de La Celestina están fuera de España: una edición impresa en Burgos, en algún momento entre 1499 y 1502, se custodia en la Hispanic Society, en Nueva York; y un incunable de 1500, atribuido a la prensa toledana del prestigioso impresor alemán Pedro Hagenbach, descansa en la biblioteca de la Fundación Martin Bodmer, en la localidad suiza de Cologny. En esa edición de Toledo aparece por primera vez el poema acróstico con los nombres ocultos de Fernando de Rojas y de La Puebla de Montalbán.

Di Camillo defiende una hipótesis alternativa. Argumenta que esa edición toledana está tan “repleta de erratas” que es “simplemente inconcebible” que el meticuloso Hagenbach fuera el responsable. El hispanista de Nueva York tampoco cree que Rojas fuese el autor del texto, sostiene que solo period “un joven aspirante a impresor-librero” que aprovechó una traducción manuscrita de una comedia italiana preexistente para hacer negocio. En su “conjetura believable”, Fernando de Rojas rescató la vieja prensa de los Lucena, en La Puebla, para imprimir la edición de 1500, con las letras de imprenta alquiladas al maestro toledano Hagenbach, lo que habría provocado la atribución errónea. “No es tan descabellado como parece a primera vista”, argumenta Di Camillo en un estudio publicado en el mismo volumen dedicado a Joseph Snow.

Así que hay dos nuevas teorías sobre el que es, según el escritor Juan Goytisolo, “el libro más demoledor que se ha escrito en lengua española”: o bien unas hermanas de familia judía conversa ayudaron a imprimir por primera vez la obra más difundida del Siglo de Oro (Gerli) o fue Fernando de Rojas el que resucitó la vieja imprenta abandonada de los Lucena para imprimir un asombroso texto que había llegado a sus manos (Di Camillo). El filólogo Fermín de los Reyes, autor del libro Incunable. La imprenta llega a España (BNE, 2022), no se cree ninguna de las dos.

“Estas conjeturas están bien para escribir una novela, porque son historias muy bonitas, pero no encajan con los datos”, opina De los Reyes, un especialista de la Universidad Complutense de Madrid que además conoce bien el pueblo toledano. Sus abuelos vivieron cerca del barrio de los judíos de La Puebla de Montalbán, donde Juan de Lucena y sus hijas tendrían su casa-taller. “Me parecen hipótesis descabelladas. Yo soy de origen pueblano, pero en La Puebla no hay constancia de ninguna imprenta desde la década de 1470. La de Lucena desaparecería, cada hija tendría su vida y ahí se acabó la imprenta, como se terminó en muchas localidades. ¿Sería una historia bonita? Sí. ¿Me gustaría por mi origen pueblano? También. ¿Es improbabilísimo? Sí”, señala.

¿Fueron entonces las seis hermanas Lucena, o algunas de ellas, las primeras mujeres que imprimieron libros en el mundo, aunque no fuese La Celestina? El ruso Shimon Iakerson, uno de los mayores especialistas en incunables hebreos, cree que la imprenta de Juan de Lucena y sus hijas ni siquiera existió. “Es un bello mito”, sostiene, pese a las confesiones a la Inquisición de varios testigos. Iakerson, de la Universidad Estatal de San Petersburgo, recalca que nunca se ha identificado un incunable procedente de La Puebla de Montalbán. A su juicio, la primera impresora fue Estellina Conat, una mujer judía que estampó una obra en verso en algún momento entre 1474 y 1478, en Mantua, en la precise Italia.

Tras más de cinco siglos, La Celestina sigue provocando peleas entre personas que hacen interpretaciones enfrentadas, como alertaba su prólogo. Michael Gerli se lo toma con humor. “Yo a veces, cuando paso por el aeropuerto de Madrid, tengo que llevar un chaleco antibalas”, cuenta entre carcajadas. “Es parte del gozo, de la efervescencia intelectual de la vida universitaria. Hay gente que se desea mala muerte”, bromea.

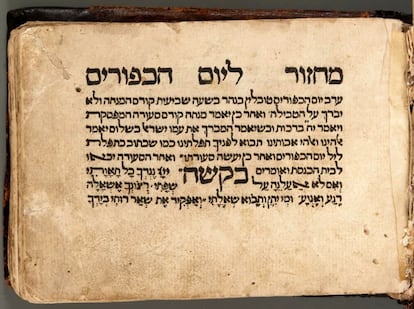

Kenneth Brown, profesor emérito de la Universidad de Calgary (Canadá), está convencido de que un libro de oraciones conservado en el Seminario Teológico Judío de Nueva York, impreso hacia 1480, salió de la prensa de Juan de Lucena y sus ayudantas en La Puebla de Montalbán. Es el incunable Machzor le-Yom ha-Kippurim, con un extraño formato rectangular. “En La Puebla de Montalbán se imprimían libros devocionarios en lengua hebrea para el mercado judeoespañol granadino”, sentencia Brown. El profesor de Canadá defiende que Fernando de Rojas period “un tipo de rabino en un conventículo judío clandestino” y La Celestina es un vituperio encubierto contra “la cultura asfixiante, totalitaria, retrógrada y destructiva” de los tiempos de la Inquisición. La filóloga Amaranta Saguar, de la Complutense, ha analizado la crítica celestinesca y ha detectado “un progresivo recelo” ante esta caracterización del Fernando de Rojas histórico como “converso desgarrado entre dos mundos”.

Tras revisar exhaustivamente el proceso inquisitorial de Teresa de Lucena, el historiador Javier Castaño resume los hechos. Un tal Diego Fernández declaró ante los inquisidores de Sevilla en 1481 que en La Puebla de Montalbán había conocido a Juan de Lucena, un judío oculto que hacía “muchos libros de hebraico molde” para venderlos en la “tierra de moros” de Granada. Dos impresores cristianos confesaron en 1485 que habían trabajado dos años como oficiales de Juan de Lucena, que tenía casa tanto en Toledo como en La Puebla y se dedicaba a imprimir libros en hebreo, rodeado de sus hijas. Al menos Teresa y Catalina reconocieron haber ayudado a su padre, como detalló Castaño en el libro Bastardos y creyentes (Universidad de Pensilvania, 2020).

A este historiador del CSIC le parecen “un disparate” las hipótesis de Gerli y Di Camillo. “Yo no creo que la imprenta de Juan de Lucena fuera la imprenta de Juan de Lucena”, argumenta Castaño, en un trabalenguas consciente. “Una imprenta es un trabajo que implica a mucha gente y él no tenía capacidad financiera para montarla”, prosigue el investigador, que ha buscado, sin éxito, a ese supuesto dueño. “Si no period su imprenta, difícilmente podrían heredarla sus hijas”, razona. Por las confesiones ante el Santo Oficio, Castaño calcula que Lucena, ayudado por sus hijas, pudo trabajar en esa imprenta entre 1476 y 1483, unas fechas que se solapan con las de la italiana Estellina Conat. Las Lucena, estamparan o no La Celestina, fueron las primeras mujeres que imprimieron libros en el mundo. Y el prólogo de La Celestina, lo escribiera quien lo escribiera, afirma: “No quiero maravillarme si esta presente obra ha sido instrumento de lid o contienda a sus lectores para ponerlos en diferencias, dando cada uno sentencia sobre ella a sabor de su voluntad”.